Арктика сегодня превратилась в арену пересечения политических, экономических и научных интересов как приарктических стран, так и государств, не имеющих прямого доступа к Северному Ледовитому океану. Стратегическая ценность этого сурового региона возрастает по мере таяния льдов, открывающего доступ к огромным ресурсам и новым транспортным маршрутам. Так, Северный морской путь (СМП) рассматривается как перспективная альтернатива Суэцкому каналу и другим традиционным путям мировой торговли.

Однако, экономических намерений недостаточно: Арктика – хрупкая экосистема, требующая международной координации усилий в сфере экологии, науки и безопасности. В условиях глобальной турбулентности и санкций, которые коллективный Запад применяет против России, научная дипломатия приобретает всё большее значение. Научное сотрудничество остаётся одной из немногих относительно нейтральных площадок, где может продолжаться конструктивный диалог несмотря на политические разногласия.

Длительное время отечественная научная дипломатия в Арктике во многом опиралась на деятельность Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Созданный в 1992 году для поддержки базовых исследований, РФФИ более 30 лет играл активную роль в международном научном сотрудничестве, включая арктический регион. В 2022 году РФФИ был реорганизован и переименован в Российский центр научной информации (РЦНИ), который продолжил миссию РФФИ, выступая одним из драйверов развития отечественной научной дипломатии.

За годы работы РФФИ профинансировал свыше 400 тысяч научных проектов общим объёмом более 150 млрд руб., в том числе значительный портфель исследований по Арктике. Только в 2013–2020 годах фонд направил на арктические исследования более 2,7 млрд руб. Эти средства позволили реализовать широкий спектр проектов – от фундаментальных исследований климата до прикладных разработок для промышленности Крайнего Севера. Например, при поддержке РФФИ выполнены работы по мониторингу глобальных климатических изменений в Арктике, контролю загрязнений и разработке технологий для безопасного освоения ресурсов региона. Важнейшие проекты были посвящены изучению таяния арктических льдов и вечной мерзлоты (в том числе в сотрудничестве с китайскими учеными) – данные исследования критически важны для понимания глобального изменения климата. Другие проекты нацелены на обеспечение технологической безопасности в экстремальных условиях: так, фонд поддерживал разработки новых материалов и технологий, способных выдерживать арктический холод, многолетние льды и воздействие дрейфующих ледяных масс.

Особого внимания заслуживает вклад РФФИ (РЦНИ) в налаживание международного научного сотрудничества по арктической проблематике. Фонд традиционно выступал инициатором и спонсором двусторонних и многосторонних исследований с зарубежными партнёрами. Так, за последнее десятилетие совместно с Академией Финляндии при содействии РФФИ было профинансировано 18 крупных научных проектов, а с Исследовательским советом Норвегии реализовано несколько инициатив по мониторингу климата, таяния льдов и парниковых газов. Кроме того, РФФИ представлял Россию в крупных международных программах: например, в рамках Бельмонтского форума фонд участвовал в организации двух конкурсов, по итогам которых было поддержано 9 значимых международных исследований по Арктике.

РЦНИ сегодня продолжает эту линию научной дипломатии, содействуя встраиванию отечественной науки в международную кооперацию и расширению сети контактов. Центр организует международные мероприятия по арктической тематике, включая ежегодную конференцию совместно с ИСКРАН и ИЕ РАН. Один из перспективных проектов – подготовка к участию России в Международном полярном годе 2032–2033 гг., глобальной научной инициативе, которая проводится раз в несколько десятилетий. Россия уже планирует масштабный вклад в МПГ: организация новых экспедиций на современных ледоколах и создание полярных станций для международного использования.

Российская арктическая научная дипломатия опирается на сложную, но согласованную сеть организаций, формирующих основу международного взаимодействия в высоких широтах. Министерства, фонды, академические институты, университеты и общественные структуры участвуют в продвижении повестки через исследования, обмен знаниями и партнёрства.

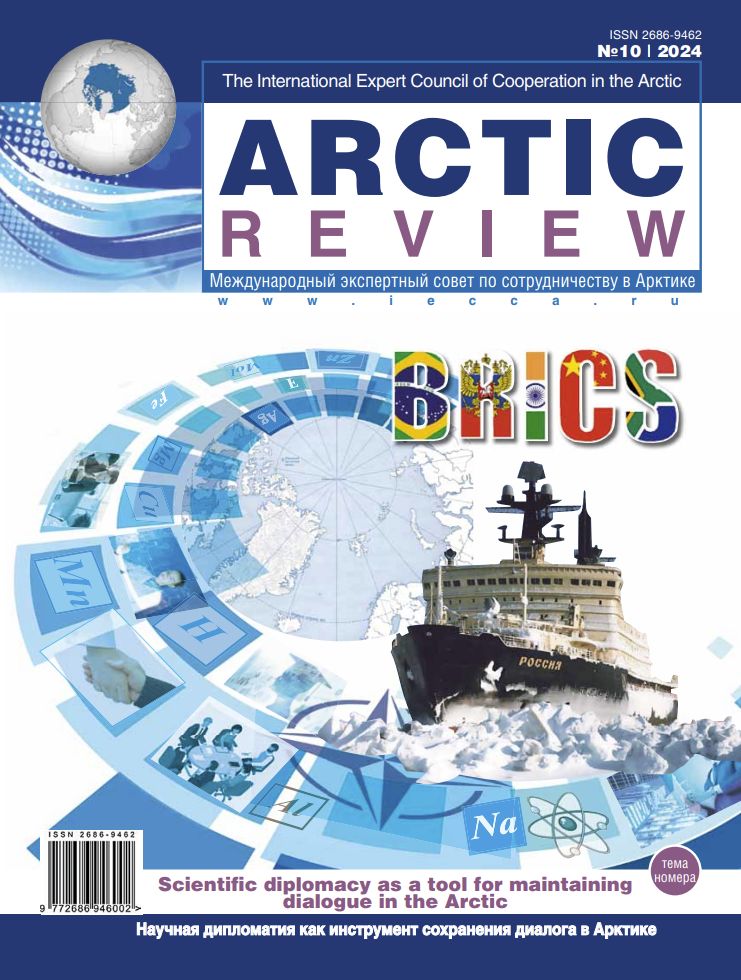

После реорганизации РФФИ более заметную роль играет Российский научный фонд (РНФ), поддерживающий проекты по устойчивому развитию и климату. В международной деятельности фонд делает акцент на сотрудничество со странами БРИКС и Китаем. В 2023 году начались совместные конкурсы с Индией по инженерным и прикладным наукам. Аналогичная программа с КНР охватывает мерзлоту и морскую логистику.

Академический сегмент представляет собой фундамент российской арктической науки. Российская академия наук (РАН) определяет стратегические приоритеты, а её профильные институты обеспечивают выполнение прикладных и фундаментальных задач. ИГ РАН, ИО РАН,

ИМ СО РАН, ИВП РАН и др., а также подведомственный Росгидромету ААНИИ формируют научную повестку на международном уровне. Сотрудничество РАН с Китайской академией наук, в частности по линии мониторинга вечной мерзлоты, служит примером результативной научной дипломатии вне западных треков.

Региональные центры РАН, такие как Карельский и Кольский научные центры, также активно включены в трансграничные и климатические исследования. Карелия координирует проекты с Финляндией (до 2022 г.), Индией и Китаем по озёрным экосистемам, а Мурманская область — по геоэкологии и ресурсному потенциалу Арктики. Эти центры играют роль связующего звена между федеральной наукой и международным сотрудничеством на уровне приграничных территорий.

Значительный вклад в развитие научной дипломатии в Арктике вносит университетское сообщество. Российские вузы выступают как центры академического влияния и межгосударственного научного диалога. Среди них выделяются МГУ М.В. Ломоносова и СПбГУ, обладающие устойчивыми международными связями и научными школами по географии, геоэкологии и региональному развитию Севера. Эти вузы участвуют в исследовательских консорциумах, публикуют материалы в международных изданиях и выступают базами для двустороннего научного обмена, включая взаимодействие с университетами Китая, Индии, Ирана и других стран Глобального Юга.

Существенное значение приобретают вузы, расположенные в арктическом регионе. САФУ им. М.В. Ломоносова, СВФУ им. М.К.Аммосова, МАУ, ПетрГУ и ТюмГУ реализуют крупные междисциплинарные программы в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнёрами. Эти вузы участвуют в проектах мониторинга вечной мерзлоты, изменения климата, устойчивого развития и адаптации коренных малочисленных народов Севера.

Кроме этого, российские вузы выстраивают активные партнёрства с азиатскими университетами. Так, САФУ им. М.В.Ломоносова в 2023 году заключил соглашение с Юйлиньским университетом КНР о запуске программ двойных дипломов и академических обменов. Центр морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова представил на встрече в Харбине цифровые платформы по мониторингу арктических экосистем, а СПбГУ и ПетрГУ активно расширяют каналы академической мобильности в рамках БРИКС.

Ярким примером академической дипломатии служит проект «Арктический плавучий университет», координируемый САФУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Росгидромета и Русского географического общества (РГО). В экспедициях регулярно принимают участие студенты и молодые учёные из стран-партнёров России, включая представителей Китая, Индии и стран БРИКС. Университеты также вовлечены в работу сетевых международных объединений, таких как University of the Arctic (объединяет вузы и НИИ, работающие в области образования и исследований в Арктическом регионе), и формируют площадки для научной мобильности и культурного обмена в условиях ограниченного межгосударственного диалога. Логично, что Росгидромет играет ключевую роль в климатическом мониторинге, участвует в проектах Всемирной метеорологической организации и развивает научную инфраструктуру (включая дрейфующие станции «Северный полюс»).

Общественные организации, такие как РГО и Ассоциация полярников, способствуют международному диалогу через экспедиции, семинары и форумы.

В совокупности описанный ландшафт взаимосвязей образует устойчивую архитектуру российской научной дипломатии в Арктике, которая обеспечивает относительную устойчивость и гибкость научного взаимодействия в условиях внешнеполитических ограничений. В то же время, ограничение взаимодействия с традиционными западными партнёрами актуализирует необходимость выстраивания новых траекторий сотрудничества.

Именно в этом контексте последние годы происходит развитие связей с открытыми к взаимодействию странами БРИКС и Глобального Юга в целом, с которыми научная кооперация не только продолжается, но и поступательно наращивается. Расширение таких партнёрств становится логичным продолжением уже сложившейся архитектуры и отражает переход к более глобальной и децентрализованной модели научной дипломатии в Арктике.

Китай выступает не только в роли научного партнёра, но и инициатора долгосрочных проектов: например, в рамках Полярного шёлкового пути развиваются совместные программы мониторинга ледовых условий, изучения вечной мерзлоты и экологической безопасности. Создание в 2019 году российско-китайского центра арктических исследований стало важным институциональным шагом в этом направлении.

Сотрудничество с китайскими партнёрами приобрело устойчивый формат в рамках регулярных Российско-китайских академических встреч. Последняя встреча 2 июня 2025 года в СПбГУ, стала площадкой для проработки новых горизонтов двустороннего взаимодействия. Среди ключевых тем – фототрофная биота арктического макрорегиона и институционализация диалога между университетами. Предшествующая встреча в Циндао в октябре 2024 года затрагивала вопросы климатических рисков и логистики Северного морского пути, демонстрируя стремление к многоуровневому сопряжению науки и экономики.

Индия проявляет растущий интерес к Арктике, в том числе в контексте климатических исследований и морской логистики. Её национальная арктическая стратегия подчёркивает приоритет развития научных связей с Россией. На экспертном уровне уже проходят регулярные консультации, включая участие индийских исследователей в форумах и арктических семинарах, в том числе организованных российскими университетами и научными фондами.

Среди других участников БРИКС, Бразилия и ЮАР включены в проекты, связанные с изменением климата и глобальной циркуляцией океанических течений, где арктические данные играют критически важную роль.

Страны БРИКС формируют альтернативную платформу для научной кооперации в полярных регионах, что особенно проявилось в июне 2024 года на заседании Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах, прошедшем в Мурманске. В мероприятии участвовали более 50 экспертов из стран БРИКС, Ирана и ОАЭ. Одной из ключевых инициатив стало предложение о создании Научного центра БРИКС на архипелаге Шпицберген — как полюса научной автономии и площадки для международных экспедиций. Это событие символизирует политико-научный сдвиг нашей страны от североатлантических моделей к более глобальным и децентрализованным траекториям.