Арктический регион, который долгое время воспринимался как отдаленное и пустынное пространство, быстро превратился в одну из наиболее стратегически важных зон на Земле. Арктика, характеризующаяся экстремальными климатическими условиями, вечной мерзлотой и хрупкими экосистемами, претерпевает глубокие изменения в связи с глобальным потеплением и меняющимися геополитическими интересами. Его трансформация меняет международные отношения, энергетическую политику, морское право и экологическое управление.

В отличие от Антарктиды, которая представляет собой континентальный массив суши, окруженный океаном и управляемый Системой Договора об Антарктике — режимом, запрещающим добычу полезных ископаемых и поощряющим научное сотрудничество, — Арктика представляет собой замерзший океан, граничащий с суверенными государствами. Эти прибрежные государства, а именно Россия, Канада, Соединенные Штаты, Дания (через Гренландию) и Норвегия, в совокупности известны как «Арктическая пятерка». Их географическая близость к Северному Ледовитому океану предоставляет им особые права в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, особенно в отношении территориальных вод, исключительных экономических зон и претензий на расширенные континентальные шельфы. Такая схема создает гораздо более противоречивую правовую и стратегическую среду по сравнению с относительно кооперативной антарктической моделью.

Масштабы природных богатств Арктики поражают воображение. По данным Геологической службы США, в регионе может находиться около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, 1 669 триллионов кубических футов природного газа и 44 миллиарда баррелей сжиженного природного газа. Эти оценки составляют примерно 22% неразведанных, технически извлекаемых запасов традиционных углеводородов в мире. Примечательно, что 84% этих энергетических запасов, как полагают, находятся на шельфе — под морским дном континентальных шельфов — в зонах, где часто возникают споры о морских границах и взаимные претензии.

Помимо углеводородов, Арктика является кладезем важнейших полезных ископаемых, необходимых для технологической революции 21 века и глобального перехода к "зеленой" энергетике. Никель, медь, цинк, золото и палладий относятся к числу ценных ресурсов, добываемых в Арктике, и они имеют решающее значение для производства аккумуляторов, солнечных панелей, ветряных турбин и электромобилей. По мере роста спроса на эти полезные ископаемые во всем мире ожидается обострение конкуренции за права на добычу полезных ископаемых в Арктике, что еще больше осложнит экономические интересы экологическими и юридическими сложностями.

Изменение климата, пожалуй, является единственным наиболее преобразующим фактором, влияющим на стратегическую траекторию развития Арктики. Потепление в Арктике происходит почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, и это явление известно как "усиление Арктики". С начала спутникового мониторинга в 1979 году площадь летнего морского льда сокращалась примерно на 13% за десятилетие. Эта тревожная тенденция имеет далеко идущие последствия: повышение уровня моря, нарушение глобальных погодных условий и разрушение экосистемы. Однако, как это ни парадоксально, это также открывает новые возможности для человеческой деятельности в регионе.

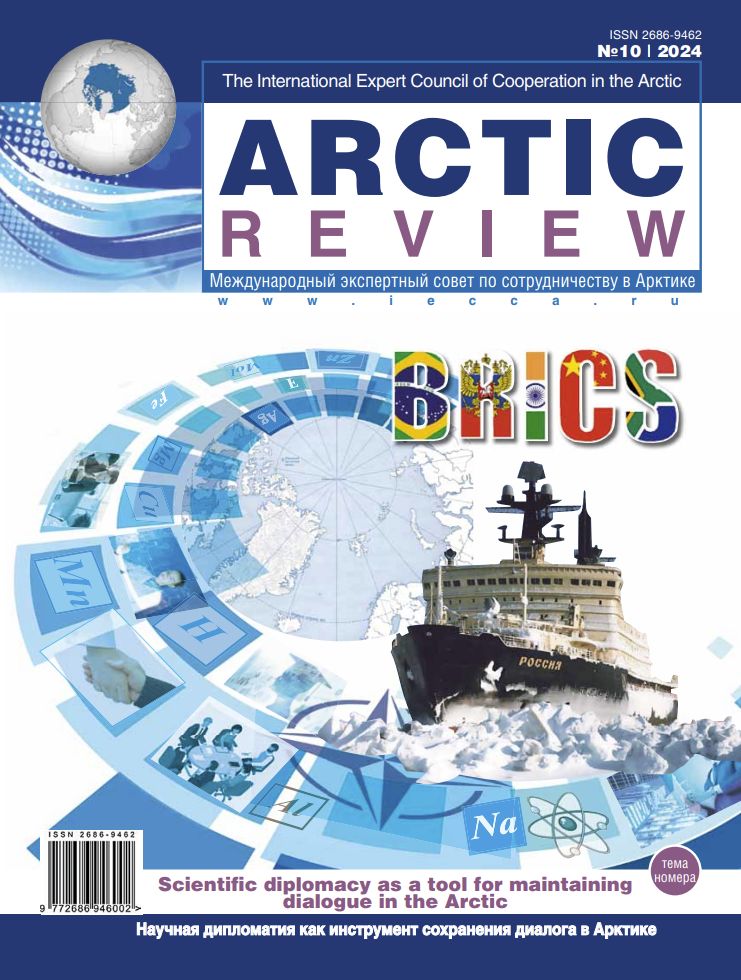

Одним из самых непосредственных последствий таяния морского льда является появление новых морских коридоров. Главным из них является Северный морской путь, который проходит вдоль северного побережья России и обеспечивает значительно более короткий путь сообщения между азиатскими и европейскими рынками. Эта стратегическая артерия теоретически может сократить время в пути между Роттердамом и Шанхаем до 40%, представляя собой привлекательную альтернативу традиционным маршрутам, таким как Суэцкий канал. Поскольку мировая торговля становится все более зависимой от времени, судоходные компании и правительства проявляют интерес к этим новым маршрутам. Однако такая навигация остается сезонной и зависит от помощи ледокола, что вызывает вопросы о безопасности, страховании и экологических рисках.

Более того, таяние льдов расширило доступ к коммерческому рыболовству, особенно в таких богатых биологическими ресурсами регионах, как Баренцево и Берингово моря. Рыбные запасы, такие как треска, пикша и минтай, стали более доступными, что привело к резкому росту рыболовной активности. Такое развитие событий обладает значительным экономическим потенциалом, но также сопряжено с риском чрезмерной эксплуатации. Без надежных механизмов управления и многосторонних соглашений по управлению рыболовством Арктика может стать очагом конфликтов из-за нехватки ресурсов и экологической деградации.

Экологические проблемы усугубляются угрозой разливов нефти, промышленных аварий и необратимого ущерба уязвимым местообитаниям. Экосистема Арктики уникально хрупка; выживание таких видов, как белые медведи, моржи и песцы, зависит от стабильных ледовых условий. Таяние вечной мерзлоты также грозит высвобождением огромного количества метана, мощного парникового газа, который может ускорить глобальное потепление по принципу обратной связи.

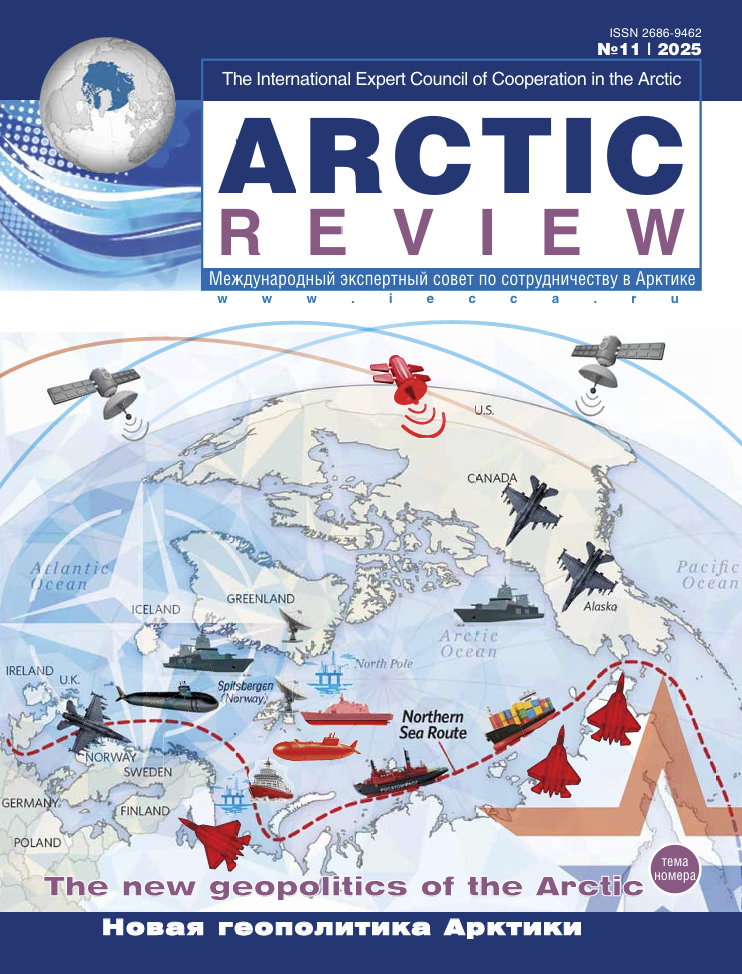

Растущие экономические возможности и экологические проблемы усиливают геополитическую конкуренцию. Прибрежные арктические государства все больше милитаризируют регион, укрепляют свои структуры командования в Арктике и проводят военные учения под предлогом поисково-спасательных работ или патрулирования суверенитета. Россия, например, вновь открыла базы советских времен и разместила новые системы вооружений за Полярным кругом. Соединенные Штаты отреагировали обновленными стратегиями в Арктике, а НАТО начало включать подготовку к Арктике в свое оборонное планирование.

Помимо «Арктической пятерки», в борьбу вступают и другие страны. Китай, который объявил себя «приарктическим государством», вложил значительные средства в арктические исследовательские станции, инфраструктуру и возможности судоходства. Его инициатива «Полярный шелковый путь» направлена на интеграцию арктических морских путей в более широкую структуру «Пояса и пути». Хотя Китай имеет статус наблюдателя в Арктическом совете, его амбиции вызывают обеспокоенность у признанных арктических государств в отношении прозрачности, экологических стандартов и стратегических намерений.

Турция, несмотря на географическую удаленность от Арктики, начала проявлять интерес к этому региону в рамках своего расширяющегося морского видения, известного как доктрина «Голубой родины» (Мави Ватан). В этой доктрине подчеркивается важность защиты и распространения морских прав Турции на широкий спектр морей мира. В 2015 году Турция подала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете, продемонстрировав свое намерение участвовать в диалоге и управлении Арктикой.

Более решительный шаг был сделан в октябре 2023 года, когда Турция присоединилась к Договору о Шпицбергене. Это столетнее соглашение, первоначально подписанное в 1920 году, предоставляет подписавшим его странам равные права на занятие экономической деятельностью, такой как рыболовство, добыча полезных ископаемых и научные исследования на архипелаге Шпицберген, который находится под суверенитетом Норвегии. Присоединившись к этому договору, Турция закрепила за собой юридический статус в арктических делах и позиционировала себя как заинтересованную сторону в меняющемся геополитическом ландшафте.

Этот шаг соответствует более широкой стратегической цели Турции - стать глобальным морским игроком. Включение Арктики в ее морскую доктрину не просто символично. Это свидетельствует о готовности адаптироваться к реалиям многополярного мира, где морские пространства играют центральную роль в обеспечении мощи, ресурсной безопасности и стратегической глубины. Участие Турции может также проложить путь к научному сотрудничеству, партнерству в области освоения энергии и многостороннему диалогу по управлению Арктикой.

Арктика больше не является отдаленной, замерзшей пустотой. Это динамичный, спорный и имеющий большое значение регион, в центре внимания которого находятся некоторые из наиболее актуальных проблем нашего времени: изменение климата, энергетическая безопасность, геополитическое соперничество и международное право. Ускорение таяния льдов превратило его одновременно в предупреждающий знак об экологической опасности и в новый рубеж возможностей. Страны, которые осознают эту двойственную реальность и подготовятся соответствующим образом, будут определять будущее Арктики и, как следствие, будущее мирового порядка.

Активные шаги Турции, основанные на доктрине «Голубой родины» и подкрепленные юридическими документами, такими как Договор о Шпицбергене, знаменуют собой стратегическую эволюцию в ее морской политике. Осваивая эти новые горизонты, Анкара должна сбалансировать свои геополитические амбиции с обязанностями по сохранению окружающей среды и международному сотрудничеству. Таким образом, Турция не только расширяет свой морской охват, но и по-новому определяет свою идентичность как дальновидной морской державы с мировым именем.

Стратегические последствия и глобальное морское видение

Действия Турции в Арктике следует рассматривать в более широком контексте ее реалистичного внешнеполитического подхода и развивающейся военно-морской доктрины. Доктрина «Голубой родины», первоначально разработанная для утверждения морских притязаний в Восточном Средиземноморье, превратилась во всеобъемлющую геополитическую стратегию, направленную на обеспечение национальных интересов в глобальных морских пространствах.

В основе этой доктрины лежит принцип, согласно которому безопасность на море, доступ к морским путям и контроль над подводными ресурсами являются неотъемлемой частью национального суверенитета. Включение Арктики в эти рамки свидетельствует о глубокой переоценке морских приоритетов Турции, расширяя сферу ее интересов до одного из наиболее спорных и динамично развивающихся регионов на планете.

Подтверждая свое законное присутствие на Шпицбергене и добиваясь статуса наблюдателя в Арктическом совете, Турция закладывает основу для долгосрочного участия в управлении полярными районами. Это также согласуется с ее усилиями по наращиванию военно-морского потенциала, инвестированию в морские исследования и формированию стратегических партнерств со странами, которые уже активно работают в регионе.

Заключение: Арктика - новый рубеж «Голубой родины»

В 21 веке Арктика превратилась в ключевую арену геополитической конкуренции, экологической озабоченности и экономических возможностей. По мере того, как мировые державы борются за влияние в регионе, новые игроки, такие как Турция, пересматривают свои стратегические горизонты.

Участие Турции в Арктике носит более чем символический характер. Это является ощутимым продолжением доктрины "Голубой родины", подтверждающей ее приверженность защите морских интересов не только на региональном, но и на глобальном уровне. Этот подход не просто оппортунистичен; он основан на видении, согласно которому океаны рассматриваются как стратегические арены в борьбе за суверенитет, устойчивость и безопасность.

Опираясь на правовые рамки, такие как Договор о Шпицбергене, и выступая за вступление в Арктический совет, Турция подтверждает свою роль мировой морской державы. Ее действия отражают сочетание прагматизма и принципиального подхода к доступу к ресурсам, а также способствуют справедливому управлению.

Поскольку изменение климата продолжает изменять арктический ландшафт, страны, которые будут действовать заблаговременно и стратегически, получат больше возможностей влиять на будущее региона. Турция, с ее концепцией "Голубой родины", сигнализирует о том, что намерена быть в их числе. Арктика, некогда бывшая далекой замерзшей границей, теперь является частью расширяющихся морских горизонтов Турции — новым и жизненно важным компонентом ее геополитической идентичности.