С началом войны на Украине в 2022 году международный порядок претерпел значительные изменения. В результате санкционной политики в экономической, политической, военной и культурной сферах Россия оказалась изолированной от стран НАТО и Европейского союза. Однако Москва достаточно быстро и уверенно активизировала сотрудничество прежде всего с Китаем, странами БРИКС, а также с широким кругом незападных государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Целью западных санкций было ослабление России до такой степени, чтобы страна потерпела крах, что, в свою очередь, привело бы к смене власти или даже к образованию новых политических структур на её территории. Запад, казалось, объединился против России — по крайней мере, в представлении президента США Джо Байдена, — как против одного из ключевых представителей «авторитарных режимов». В противоположность этому, Запад позиционировал себя как защитник демократических государств. Насколько прочным окажется это единство Запада и его постоянное апеллирование к «мушкетёрской клятве» в отношении России — покажет только время.

Два ранее нейтральных государства Северной Европы — Финляндия и Швеция — стали членами НАТО. Это, безусловно, усилило давление на Россию, однако реакция российской стороны на этот шаг была менее острой, чем в случае с Украиной. Во-первых, многие в России считали, что эти страны и ранее де-факто были тесно связаны с альянсом, в том числе через регулярные совместные учения с НАТО. Во-вторых, по моему мнению, значительная часть российского общества воспринимает скандинавов как более «цивилизованных» партнёров по сравнению, скажем, с украинскими националистами — несмотря на недавнюю резкую военную риторику и проявления русофобии.

Вместе с попытками изоляции России в 2022 году на фоне украинского конфликта она была фактически исключена из деятельности Арктического Cовета. Это, в сочетании с тем, что два его участника утратили нейтральный статус и присоединились к НАТО, ясно указывало на радикальное изменение условий функционирования этой международной структуры.

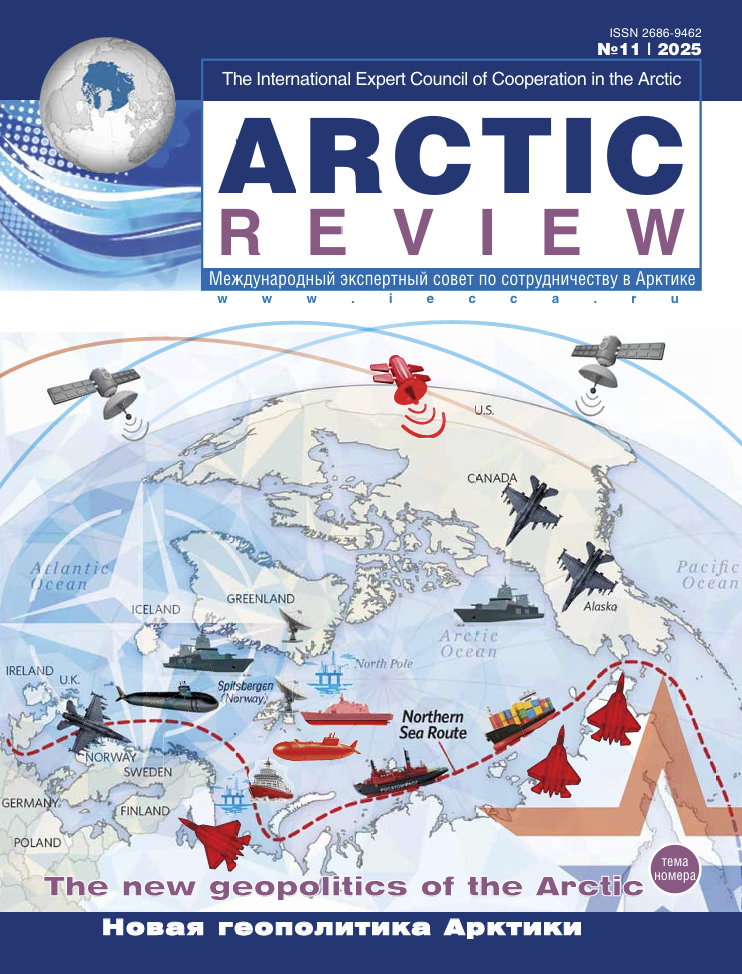

Именно последовательная политика США, Канады, Великобритании и других стран НАТО, направленная на эскалацию напряжённости в Арктическом регионе вызывает серьёзную обеспокоенность. Под предлогом «обеспечения безопасности» эти государства наращивают военное присутствие, развертывают новые базы и проводят масштабные учения в Скандинавии и на территории Гренландии. Особенно тревожит тот факт, что подобные действия осуществляются без учёта мнения местных сообществ, а зачастую и вразрез с интересами коренных народов, которые традиционно выступают за сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества. Вопреки прежним договорённостям, согласно которым Арктика рассматривалась как пространство для научного взаимодействия, экологического мониторинга и гуманитарных инициатив, западные державы всё чаще используют регион в качестве плацдарма для демонстрации военной мощи и давления на нежелательные для них государства.

Милитаризация Арктики идёт вразрез с интересами не только России, но и большинства государств региона, включая Данию и Исландию, которые долгие годы выступали за поддержание баланса и отказ от военного соперничества в высоких широтах. Размещение новых военных объектов и инфраструктуры, в том числе в непосредственной близости от российских границ, способствует росту недоверия и провоцирует новую гонку вооружений, втягивая в неё даже те страны, которые ранее придерживались нейтралитета. Особенно показательно, что на фоне расширения НАТО на северо-восток Европы, а также усиления военного присутствия США и Великобритании в Норвегии, Финляндии, Швеции и на территории Гренландии, уровень диалога по вопросам безопасности в Арктике стремительно снижается. Вместо поиска компромиссов и совместных решений, западные страны предпочитают политику давления и односторонних шагов, что лишь усугубляет ситуацию и делает перспективу мирного развития региона всё более призрачной.

Подобная стратегия не только подрывает традиционный дух мирного сотрудничества, который долгие десятилетия был основой взаимодействия в Арктике, но и создаёт прямые угрозы стабильности и безопасности всего региона. В результате на первый план выходят военные интересы, а вопросы экологии, устойчивого развития и защиты прав коренных народов отодвигаются на второй план. Всё это свидетельствует о том, что Вашингтон, Оттава, Лондон и их союзники по НАТО сознательно делают ставку на силовой сценарий в Арктике, игнорируя как исторический опыт мирного сосуществования, так и реальные потребности населения региона. Очевидно, что наращивание военной инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ и стратегических коммуникаций не способствует снижению напряжённости, а напротив, ведёт к дальнейшей фрагментации международного диалога и росту недоверия между государствами.

Надо сказать, что c момента основания Арктического Cовета в Оттаве в 1996 году, его участники придерживались принципа исключительно мирного сотрудничества: в сферах экологии, изменения климата, спасательных операций, прав и условий жизни коренных народов и т. д. Военные и вопросы безопасности были тогда сознательно исключены из повестки дня, что делало Арктический Cовет уникальным международным органом, продолжавшим свою работу даже после кризиса, вызванного присоединением Крыма к Российской Федерации в 2014 году.

Начиная с XVIII века — со времён Михаила Ломоносова и Бенджамина Франклина — американские и европейские учёные сотрудничали в изучении этого труднодоступного и слабо освоенного региона. Однако в 2022 году все научные проекты в рамках Cовета были приостановлены. Трудно представить, кому такая ситуация может быть выгодна. Также остаётся неясным, как Арктический Cовет сможет эффективно решать заявленные задачи без участия России, на чью долю приходится более половины арктического побережья.

В январе 2025 года к президентской власти в Вашингтоне вновь пришла фигура, в определённой степени эксцентричная — Дональд Трамп. С его вступлением в должность была подорвана привычная картина мира, что вызвало замешательство и смущение у многих европейцев, особенно в Дании. Трамп поставил под сомнение принцип коллективной обороны НАТО, так называемую «присягу мушкетёров». Он настаивал на том, чтобы европейские государства значительно увеличили свои взносы в оборонный бюджет альянса. Однако этим дело не ограничилось: Трамп также открыто выразил стремление встретиться с Владимиром Путиным — шаг, который до того времени считался почти политическим табу. Он демонстрировал определённую дистанцию по отношению к Украине, подчёркивая, что, по его мнению, именно европейцы должны заниматься этим конфликтом, поскольку он разворачивается на их «заднем дворе».

Более того, Трамп вновь озвучил своё прежнее, широко критикуемое намерение — аннексировать Гренландию, при необходимости даже с применением военной силы, как он заявил публично. В этом контексте необходимо напомнить, что с 1948 года все датские правительства фактически безоговорочно следовали внешнеполитическому курсу Вашингтона. Дания неоднократно направляла свои вооружённые силы в военные кампании США, когда её об этом просили. Большинство датчан традиционно питали романтическое и восхищённое отношение к США, рассматривая эту страну как лидера «свободного мира» — что подтверждается как результатами выборов, так и опросами общественного мнения. Лишь часть левых сил сохраняла критическую дистанцию, особенно в связи с многолетним вмешательством США во внутренние дела целого ряда стран.

Политики, для которых США с детства и юности были образцом демократии и гарантом международного порядка, оказались в полной растерянности — они были глубоко потрясены и не могли адаптироваться к новой реальности. Дания судорожно пыталась заручиться поддержкой других европейских государств с переменным успехом. Тем временем Трамп направил в Гренландию своего сына и вице-президента с целью подготовить почву для возможного вхождения острова в состав США. Однако этот процесс оказался далеко не таким простым — это уже отдельная история, к которой я вернусь позднее.

Всё это создало крайне неопределённую ситуацию внутри НАТО. Что будет, если США действительно попытаются осуществить аннексию Гренландии? Каковы будут действия и возможности Дании? Как отреагируют страны ЕС? Hаконец, что произойдёт, если Вашингтон, игнорируя санкционную политику и общую западную позицию, начнёт сотрудничество с Россией в Арктике — возможно, с расчётом ограничить влияние Китая в регионе? Все сценарии стали возможными.

Таким образом, на фоне множества геополитических и стратегических факторов, Гренландия оказывается в центре внимания.

Сложное историческое взаимодействие между Данией и Гренландией

Дания имеет более чем тысячелетнюю историю связей с Гренландией — связь, которая не всегда была непрерывной, порой носила неоднозначный характер, а в последние десятилетия претерпела значительные изменения. Первые контакты скандинавских викингов с Гренландией датируются 982 годом, когда норвежец Эрик Рыжий прибыл в южную часть острова. Он прибыл с Исландии, которая вместе с Фарерскими островами, Оркнейскими островами и другими архипелагами у северного побережья Шотландии входила в сферу норвежской колонизации. Его сын, Лейф Счастливый, продолжил колонизацию региона и достиг территории, которая сегодня известна как Ньюфаундленд в Канаде. Таким образом, он стал первым европейцем, ступившим на американский континент — примерно за 500 лет до Христофора Колумба.

На момент прибытия Эрика Рыжего Гренландия была незаселённой. Ранее на острове существовали миграционные волны сибирского происхождения, но к моменту его прибытия они исчезли. Первые представители инуитов (этнических гренландцев (inuit)) прибыли на остров примерно в 1150 году. В 1380 году было образовано датско-норвежское королевство под властью датского монарха, и с этого момента вопросы, связанные с Гренландией, стали регулироваться из Копенгагена. Тем временем потомки викингов исчезли — вероятно, из-за климатических изменений, болезней или других факторов, природа которых до конца не установлена.

Датские короли направляли экспедиции в Гренландию, исходя из двух основных причин: с одной стороны, чтобы отыскать потомков Эрика Рыжего, с другой — в целях торговли китовым жиром (траном), который пользовался большим спросом в Европе, особенно в зимний период, как топливо для освещения зданий. В 1721 году к берегам Гренландии прибыло судно, вызвавшее удивление у местных инуитов. Это был датский священник Ханс Эгеде, прибывший вместе с семьёй и частью своей паствы. Он поставил перед собой миссионерскую задачу — обратить гренландцев в христианство. Однако задача оказалась крайне непростой: инуиты жили в социокультурной системе, радикально отличавшейся от той, что была описана в Библии и известна Эгеде. Они не знали государств, налогов, сельского хозяйства, денег и других основ западной цивилизации.

Тем не менее, с течением времени всё больше гренландцев обучались грамоте и получали доступ к элементам западной культуры, включая адаптированные формы христианства. Постепенно на острове появились региональные советы — зачатки демократического самоуправления. В период с 1800 по 1933 год юридический статус Гренландии оставался предметом споров. После Наполеоновских войн, в 1815 году, Дания утратила Норвегию в пользу Швеции, и последняя предъявила претензии на Гренландию, считая, что бывшая норвежская территория должна перейти под её контроль. Однако Венский Kонгресс не поддержал шведские притязания: Швеции досталась Финляндия, а Дания сохранила за собой Гренландию.

В 1905 году Норвегия получила независимость от Швеции, и в норвежском обществе возобновились требования о праве на Гренландию. В 1933 году Международный Cуд в Гааге вынес решение в пользу Дании, окончательно закрепив суверенитет страны над островом в рамках международного права.

Во время Второй мировой войны Дания находилась под немецкой оккупацией и управлялась коллаборационным правительством. Однако датский посол в Вашингтоне, Хенрик Каyффманн, действовал самостоятельно и без согласия Копенгагена разрешил США создать военные базы на территории Гренландии. Так появилась база Туле (Thule) в северо-западной части острова. После войны США не стали сворачивать своё присутствие и датское послевоенное правительство было вынуждено признать сложившийся факт. С тех пор американское присутствие стало постоянным. В период холодной войны США также создали на восточном побережье Гренландии сеть радиолокационных станций.

В послевоенные годы встал вопрос о статусе Гренландии — является ли она колонией или неотъемлемой частью Датского королевства. Если бы Гренландия была признана колонией, на Данию распространялись бы обязательства по деколонизации в соответствии с уставом ООН. США были заинтересованы в таком определении статуса, поскольку это могло бы усилить американское влияние на острове и подорвать международную репутацию Дании. Вёлся активный диалог между датскими властями и представителями гренландского ландстинга (местный парламент Гренландии). В результате было достигнуто соглашение о предоставлении Гренландии статуса равноправной части Датского королевства со всеми правами и обязанностями аналогичнo остальным регионам страны. Все члены гренландского правительства поддержали это решение. Примечательно, что сами гренландцы выступили за расширение преподавания датского языка, стремясь получить доступ к образованию в метрополии.

5 июня 1953 года была принята новая Конституция Дании, наиболее известная благодаря введению женской линии престолонаследия. Однако не менее значимым было официальное включение Гренландии и Фарерских oстровов в состав единого датского государства — Ригсфельлескаб (Rigsfællesskabet: Общность короны). На тот момент среди гренландцев не было выраженных критических настроений, но в 2020-е годы новое поколение начало переосмысливать политику Дании, всё чаще называя её колониальной. Несмотря на отдельные ошибки со стороны Копенгагена, ситуация в Гренландии на фоне колониализма в Африке и Азии выглядит иначе: гренландцы имели равный доступ к государственным благам — образованию, здравоохранению, социальной поддержке, жилищным субсидиям, а также обладали датским гражданством и законным правом на использование родного языка.

С 1960-х годов началась масштабная модернизация гренландского общества. Всё больше жителей переезжали в крупные города, особенно в столицу — Нуук (Nuuk), переселялись в современные жилые дома, отдавали детей в школы и детские сады, приобретали товары в супермаркетах и т. д. Эти процессы способствовали формированию нового, более политически осознанного поколения гренландских лидеров. Это проявилось, в частности, в ходе референдума о вступлении в Европейское Экономическое Cообщество в 1972 году: если большинство датчан проголосовали «за», то гренландцы в основном сказали «нет». Политики нового поколения начали выступать за реформирование общества. Партия Siumut, имеющая социал-демократическую ориентацию, заняла ведущие позиции. Она активно боролась за автономию, и в 1979 году было учреждено самоуправление (Hjemmestyre). В том же десятилетии возникла партия Inuit Ataqatigiit (IA), делавшая акцент на необходимости полного освобождения от Дании. Третьей традиционной политической силой стала партия партия Atassut, которая напротив, выступала за укрепление тесных связей с Данией.

В 1979 году гренландцам было предоставлено внутреннее самоуправление (Hjemmestyre), что стало важным этапом в процессе политической эволюции. Гренландия была признана «особым сообществом народа». Новые полномочия касались внутренних дел, но не распространялись на внешнюю политику. Уже через несколько лет партия Siumut реализовала одну из своих ключевых программных целей — выход Гренландии из Европейского Экономического Cообщества в 1982 году. С тех пор остров не является членом Европейского Cоюза.

Закон о самоуправлении 2009 года (Namminersorneq)

В 2009 году датское и гренландское правительства (Naalakkersuisut) достигли нового соглашения о расширении автономии. Согласно этому закону, гренландцы были официально признаны отдельным народом, обладающим правом на самоопределение — включая, при желании, выход из состава Датского Kоролевства. Гренландское правительство получило право самим поэтапно внедрять новые сферы законодательства при условии, что оно будет их финансировать самостоятельно. Вопрос природных ресурсов был формально отнесён к юрисдикции Гренландии, однако, как будет показано далее, не полностью. Это условие самообеспечения стало сдерживающим фактором на пути к полной независимости.

Гренландский язык был провозглашён официальным. Со временем даже датчане стали использовать гренландские термины, в том числе при обозначении учреждений. Однако на практике сохранялись сложности: высшее образование оставалось, как правило, датскоязычным из-за нехватки квалифицированнoого преподавания на гренландском языке.

Партия Inuit Ataqatigiit (IA) стала первой, сформировавшей правительство в рамках нового закона о самоуправлении. Это была левая партия, акцентирующая внимание на культурной идентичности и стремлении к независимости. В 2011 году Гренландия провела заседание Арктического Cовета в Нууке, что стало источником национальной гордости. Тогда была принята резолюция, признающая инуитов как народ с соответствующими правами. В 2012 году было основано первое национальное гренландское театральное учреждение. В числе приоритетов IA был и экологический вопрос. Ключевой проблемой стало обсуждение возможности добычи редкоземельных элементов в районе Куаннерсуит (Kuannersuit) на юге Гренландии. Эти ресурсы критически важны для производства высокотехнологичной электроники, включая микрочипы. По некоторым оценкам, залежи в Куаннерсуите могут составлять до 20 % мировых запасов. Однако их добыча сопряжена с необходимостью извлечения урана, что вызывает опасения по поводу радиоактивного загрязнения. Правительство IA выступило резко против таких разработок.

В 2013 году к власти вернулась партия Siumut, которая поддерживала добычу редкоземельных элементов Правительство пригласило австралийскую компанию Greenland Minerals and Energy, впоследствии выяснилось, что за ней стоял китайский капитал. Были также инициированы проекты по разведке нефти и алюминия. Датское правительство с тревогой отнеслось к участию китайского капитала, что привело к вмешательству — несмотря на формальные ограничения согласно закону 2009 года. По всей видимости, это произошло под давлением США. Дания стремилась гарантировать, что сырьё не попадёт в руки оружейных производителей или стран под санкциями, прежде всего России. Большинство наблюдателей связывали это с возвращением к доктрине Монро (1823), согласно которой США не допускали присутствия других держав в Северной и Южной Америке, а также, фактически, в Гренландии.

Другим примером подобного вмешательства стал случай 2018 года, когда китайская компания выиграла тендер на строительство трёх аэропортов, объявленный гренландским правительством в рамках его полномочий. Однако Копенгаген вмешался и сам взял на себя финансирование строительства — в обход закона о самоуправлении. И вновь в действие вступила «доктрина Монро». В это же время датский флот намеревался продать несколько зданий бывших баз; китайская компания выразила интерес, но сделка также была заблокирована. Китайским компаниям, по сути, не разрешили открыть даже забегаловку в Нууке. Последнее слово было за США.

В 2021 году партия Inuit Ataqatigiit вновь пришла к власти, вытеснив Siumut. Молодой лидер Муту Б. Эгеде быстро инициировал запрет на уранодобычу в Куаннерсуите. Это решение вызвало волну исков в международных арбитражных судах. Гренландское правительство обвинили в нарушении обязательств. Один из исков, поданный Greenland Minerals and Energy, составляет 76 миллиардов датских крон (около 10 миллиардов евро) — а это в десятки раз превышает годовой бюджет Гренландии (около 6 миллиардов крон).В настоящее время дело рассматривается в международном суде.

Гренландия не входит в ЕС, однако Европейский союз проявляет к ней интерес. В 2024 году ЕС открыл своё представительство в Нууке. Однако конкретных результатов пока не наблюдается. Местные жители часто отмечают, что реальные инвестиционные предложения исходили преимущественно от Китая — но их реализация невозможна из-за геополитических ограничений.

2020-е годы характеризовались и другим явлением — появлением молодёжных, преимущественно университетских, групп с радикальной риторикой деколонизации. Они, к примеру, облили краской памятник Хансу Эгеде — датско-норвежскому священнику, прибывшему в 1721 году, и тёзке современного премьер-министра Муту Б. Эгеде. Их риторика во многом перекликается с движением woke и Black Lives Matter в США. Они рассматривают гренландцев как жертв датского угнетения.

В датском парламенте Гренландию представляют два депутата. Одна из них — Аки-Матильда Хёг-Дам — выступала в фольклестинге (Folketinget: Датский парламент) исключительно на гренландском языке, несмотря на то, что по внешности и акценту полностью вписывается в датский культурный контекст. Их стратегическая цель — полная независимость Гренландии от Дании.

Открытым остаётся главный вопрос: как добиться независимости без собственных ресурсов? Некоторые из этих ресурсов могли быть получены благодаря горнодобывающим проектам, приостановленным как раз при правительстве Муту Б. Эгеде. Его союзники из партии Naleraq выступали за полную независимость и одновременно против разработки редкоземельных месторождений. Однако, по их мнению, датское правительство должно компенсировать финансовый дефицит суверенной Гренландии. Парадоксально, но лидер Naleraq, Пеле Броберг, поддерживал контакты с Россией и не возражал против усиления американского влияния в регионе.

Вывод заключается в том, что Гренландия в ближайшем будущем не станет независимым государством. Реалистическая оценка текущей ситуации не позволяет говорить о таком развитии событий. Сильная эмоциональная антиколониальная риторика, наблюдаемая на острове, в значительной степени ограничивается университетской средой и представителями движения «woke». Однако примечательно, что этим настроениям неожиданно придал импульс Дональд Трамп, утверждая, что Дания является колониальной державой, а США — освободительной силой, стоящей на стороне угнетённых народов. Согласно его заявлению, датчане якобы угнетали и жестоко обращались с гренландцами, и теперь Соединённые Штаты должны «освободить» Гренландию. Эта позиция выглядит парадоксально, учитывая резкую критику движения «woke» со стороны самого Трампа.

Трамп выразил желание присоединить Гренландию к США, при необходимости даже с применением военной силы.

Трамп и Гренландия

С начала 2025 года Гренландия стала ареной активной американской дипломатической и политической активности. После сенсационного заявления Трампа о присоединении острова к США первым на остров прибыл его сын, предпринявший неудачную попытку завоевать симпатии гренландцев. Вслед за ним прибыл вице-президент США Дж. Д. Вэнс с супругой, посетив американскую базу Питуффик (бывшая Туле). Он говорил о Дании как о колониальной державе, а гренландцах — как о народе, стремящемся к американской свободе. Кроме того, Вэнс обвинил Данию в ненадлежащем исполнении обязательств по наращиванию военного потенциала в рамках НАТО, что нанесло серьёзный репутационный ущерб Копенгагену.

Для Дании, которая с начала холодной войны (и особенно после распада СССР) последовательно и эмоционально ориентировалась на США как на краеугольный камень своей безопасности, это стало настоящим шоком. Датские войска неоднократно участвовали в военных кампаниях США по всему миру, даже в тех случаях, когда национальные интересы Дании были под вопросом. Это рассматривалось политическим истеблишментом как вклад в «копилку доброй воли» перед Вашингтоном. Поэтому оскорбительные заявления Трампа и Вэнса больно ударили по политической элите страны. Правительство попыталось скрыть растерянность, пообещав инвестиции в арктическую наблюдательную инфраструктуру. Можно сказать, что Дания скорее всего упустила шанс пересмотреть приоритеты своей внешней политики. С 2022 года датский премьер-министр практически ежедневно критиковал Россию, Китай a также страны «третьего мира» за отказ поддерживать западные санкции против Москвы. В тоже время не уделяя должного внимамия стратегически важной Гренландии и США .

Действительно, военные возможности Дании по защите Гренландии весьма ограничены: четыре патрульных корабля класса Thetis, три специализированных судна класса Кнуд Расмуссен, арктическая патрульная служба Sirius (12 человек и собачьи упряжки), несколько самолётов, авиабаза в Кангерлуссуаке (Kangerlussaq) и арктическое командование в Нууке. После 1990 года США, со своей стороны, ограничились лишь сохранением базы в Питуффике. Во время холодной войны США построили целую сеть радарных станций на востоке Гренландии, но они были заброшены после распада СССР. Теперь Трамп обвиняет Данию в том, что она не проявила инициативу по их восстановлению.

В этих обвинениях есть доля правды: в 2019 году Дания пообещала США увеличить оборонные расходы на 1,5 миллиарда датских крон, но этого так и не произошло.

Возникает логичный вопрос: зачем Трампу формально «завоёвывать» Гренландию, если США уже де-факто обладают широкими возможностями влияния? Даже минимальный китайский бизнес в Нууке — например, забегаловка — может быть закрыт по требованию США. Дания практически во всех вопросах следует американской политике, за исключением формальной символики и юридического статуса. США могут приступить к добыче полезных ископаемых (возможно за исключением месторождения Куаннерсуит), а также развёртыванию новых военных объектов. Единственное возможное объяснение — личные амбиции Трампа: он хочет войти в историю как лидер, расширивший территорию США. Однако он явно недооценил гренландцев.

Население Гренландии встретило инициативу Трампа с большой долей скептицизма. Согласно опросу января 2025 года, 85 % гренландцев выступили против «ухаживаний» США. Это включало и новое правительство, сформированное после внеочередных выборов весной 2025 года. Коалиция под руководством Йенса-Фредерика Нильсена из партии Demokraatit жёстко отвергла предложения США. В парламенте Гренландии (Inatsisartut) также практически царило единодушие в том, что Гренландия не должна становиться американской.

Хотя отказ гренландцев был однозначным, структура самоуправления, установленная в 2009 году, продемонстрировала некоторую уязвимость. Американцы обеспокоены тем, насколько легко китайским инвесторам удавалось установить контакты с гренландскими и датскими властями. Кроме того, США настораживает тот факт, что население Гренландии (около 56 тыс. человек) вполне может проголосовать за независимость, и Дания, согласно закону, будет обязана это признать. Что будет, если суверенная Гренландия окажется под управлением левых и, с точки зрения США, политически нестабильных лидеров? Многие американцы воспринимают гренландских политиков как неопытных. Внешнему наблюдателю политическое устройство Гренландии действительно может показаться неустойчивым и неясным: кто принимает окончательные решения — Копенгаген или Нуук?

В 2023 году один из ветеранов движения за независимость Гренландии, Аккалук Люнге, написал в своей колонке, что современная международная обстановка не способствует обретению независимости. Мир стал менее предсказуемым, торговые и логистические цепочки — уязвимыми, а безопасность — шаткой. В таких условиях маловероятно, что великие державы одобрят независимость Гренландии. Насколько жизнеспособны планы ЕС по оборонной консолидации — тоже под вопросом. Визиты Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона в Нуук вряд ли могут рассматриваться как основа для настоящей интеграции — Гренландия всё ещё не входит в ЕС.

Таким образом, Гренландия остаётся в крайне неопределённой и нестабильной ситуации, полной геополитических противоречий и нерешённых вопросов.

Гренландия и Арктика в меняющемся мире

На протяжении многих лет Арктический Cовет служил образцом мирного и прагматичного сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес. После приостановки участия России Совет перестал функционировать в соответствии со своим первоначальным предназначением — как площадка для мирного взаимодействия вопреки идеологическим, военным и политическим противоречиям.

В настоящее время наблюдается определённая милитаризация повестки Совета, происходящая за счёт снижения внимания к таким вопросам, как климатические изменения, трансформация ландшафтов и условий жизни местного населения, спасательные операции, научные исследования климата, морей и арктической геологии и т. д. Это представляет собой разрыв с многовековыми традициями мирного сотрудничества в высоких широтах.

На передний план вышли процессы, связанные с членами Арктического совета, включая вступление Швеции и Финляндии в НАТО, расширение военной инфраструктуры, в особенности в Норвегии, а также увеличение количества совместных учений. СМИ и аналитические центры возбуждённо обсуждают рост военного присутствия России и Китая в Арктике. Однако необходимо учитывать, что таяние льдов и изменение климата открывают российскую северную границу, вдоль которой активно развивается нефтегазовая промышленность. Этот регион имеет стратегическое значение для России.

Китай, в свою очередь, заинтересован в северном морском пути как части инициативы «Один пояс — один путь» для доставки товаров в Европу. В условиях ухода западных компаний китайские партнёры частично заняли освободившуюся нишу. Тем не менее, утверждения США о массовом присутствии российских и китайских военных кораблей у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Россия действительно реконструировала и построила новые военные объекты, главным образом с целью защиты своей северной границы и энергетической инфраструктуры. С западной военной точки зрения наибольшее значение имеют воды между Исландией, Фарерскими островами и Великобританией, а Гренландия в этом уравнении играет второстепенную роль.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что значительная часть борьбы за новую мировую систему будет разворачиваться именно в Арктике.

В то же время не следует забывать, что даже в условиях обострённой международной обстановки сохраняются островки нормальности. В 2023 году, несмотря на продолжающуюся войну на Украине и почти полное отсутствие контактов между Россией и Западом из-за жёстких санкций, Комиссия ООН по границам континентального шельфа удовлетворила значительную часть российского требования на арктический шельф. Россия получила международное признание за 1,7 миллиона квадратных километров, простирающихся через Северный полюс вплоть до 200-мильных экономических зон Канады и Гренландии. Оставшиеся 300 тысяч квадратных километров пока находятся в процессе рассмотрения. Решения по заявкам Дании и Канады ожидаются в ближайшие годы.

Это стало дипломатической победой России, а также, в более широком смысле, победой принципов международного права, пусть и на ограниченном участке глобальной сцены. Все стороны признали юрисдикцию и процедуру ООН — редкий пример соблюдения норм в эпоху политической турбулентности. Норвегия и Россия также достигли некоторых компромиссов в отношении Баренцева моря.

Всё указывает на то, что сотрудничество с Россией в Арктике в будущем будет носить преимущественно двусторонний, а не многосторонний характер. Одной из наиболее ощутимых потерь стал разрыв научного сотрудничества, особенно в области геологических и экологических исследований. Однако есть признаки того, что возможное сближение между США и Россией может привести к восстановлению научного взаимодействия. Pеализация такой перспективы будет соответствовать духу Михаила Ломоносова и Бенджамина Франклина, заложивших в XVIII веке традицию международного научного сотрудничества в Арктике. Это было бы однозначно полезно для всех стран региона.